우리는 왜 90년대 문화를 소환하는가

우리는 왜 90년대 문화를 소환하는가 | 🖊️ : 허재석

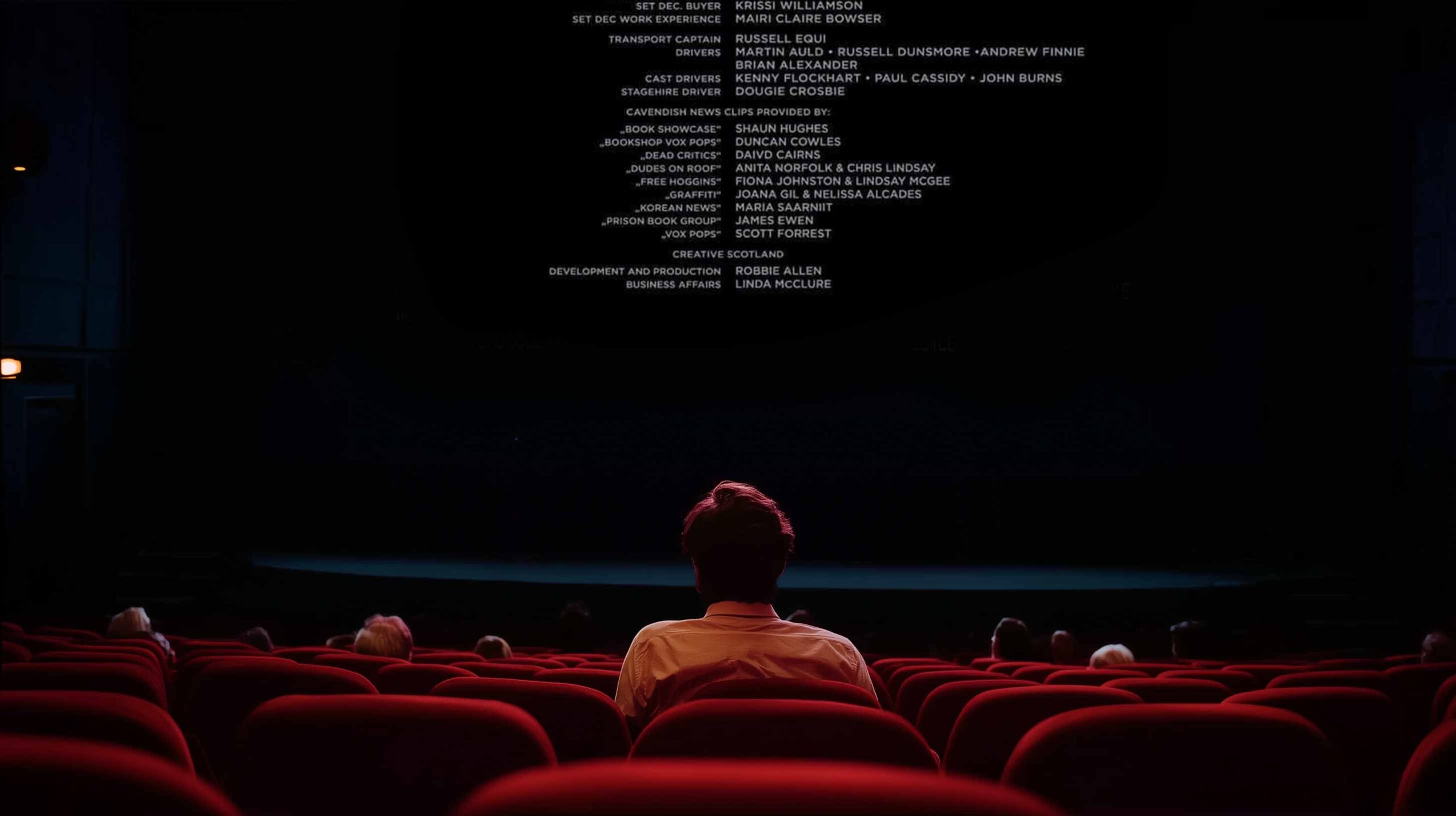

요즘 90년대 문화가 다시 유행이다.

음악, 패션, 영화까지 사람들은 그 시절을 다시 소환하고 있다.

단순히 향수 때문만은 아닐 것이다.

지금의 시대에는 없는, 그 시절에만 존재했던 무언가를 그리워하는 것이다.

참 이상하다.

K-문화는 세계적인 브랜드가 되었고,

기술은 말 그대로 손끝 하나로 다 되는 수준까지 왔다.

선택권의 확장은 김밥천국을 넘어 안드로메다에 다다른 것 같지만,

막상 체감되는 다양성과 새로움은 예전만 못하다.

도대체 지금은 90년대에 비해 무엇이 부족한 걸까?

나는 그 이유 중 하나를 알고리즘의 착시에서 찾고 싶다.

알고리즘은 늘 “당신을 위한 맞춤 추천”이라는 이름으로 다가온다.

처음엔 나를 너무 잘 아는 것 같다.

하지만 조금만 경험해 보면,

그것이 개인의 다채로운 취향을 발견해 주는 장치가 아님을 알 수 있다.

알고리즘이 하는 일은 단순하다.

이미 인기 있는 흐름에 이름을 붙이고, 그것을 증폭하는 것.

겉으로는 개인화처럼 보이지만 실제로는

‘다름’보다 ‘대세’를, ‘새로움’보다 ‘안전함’을,

“확장”보다는 “편식”을 강화하는 시스템이다.

이 알고리즘 의존성, 곧 대세를 좇는 분위기 뒤에는

한국 사회가 오랫동안 쌓아온 구조적 문제가 있다.

바로 초경쟁과 리스크 회피다.

경쟁이 심화될수록 작은 리스크조차 감당하기 어려워진다.

사람들은 점점 더 확실히 이길 수 있는 선택만 좇는다.

리뷰가 확실한 맛집,

다수에게 검증된 여행지,

상위에 추천된 드라마,

가격 방어가 되는 아파트,

취업이 보장된 직업,

모두에게 유행 중인 패션,

겉보기엔 모두 합리적이고 당연한 선택이다.

하지만 실패 없는 안전한 선택은 결국 배낭여행이 아니라 패키지 투어다.

정해진 경로와 동일한 풍경 속에서 우리는 다양성을 잃고,

모두가 같은 경험만을 공유한다.

안 그래도 다양성이 부족한 한국 사회에서,

지금은 그 어느 때보다 획일성이 짙어진 시대다.

그러나 다양성은 곧 생명의 조건이다.

하나의 종만 가득한 생태계는 작은 변화에도 쉽게 무너지지만,

여러 종이 얽힌 생태계는 위기 속에서도 균형을 잃지 않는다.

고를 수 있는 채널이 많은 것이 다양성은 아니다.

이것과 저것이 단순 융합되는 것 또한 다양성이 아니다.

다양성은 오래된 고립의 과정에서 탄생되며,

개개인과 집단의 독특한 경험과 사유가 축적될 때 비로소 생겨난다.

창작자에게 다양성은 숨과 같다.

창작은 본질적으로 서로 다른 생각을 드러내고,

그 다름 속에서 자기 자신을 발견하는 과정이다.

만약 모두가 같은 생각만 한다면,

창작은 태어날 이유조차 없다.

우리가 90년대를 그리워하는 것은 단순한 과거 미화가 아니다.

그 시절은 기꺼이 실패를 감수하면서 새로운 시도를 할 수 있었던,

다양성이 살아 있던 시대였기 때문이다.

지금의 세태는 어쩌면 문화의 퇴보처럼 보인다.

나다움을 잃지 않으려는 사유와 실천이야말로,

앞으로의 삶을 지탱할 가장 중요한 과제가 아닐까.